El escrache y la injusticia epistémica

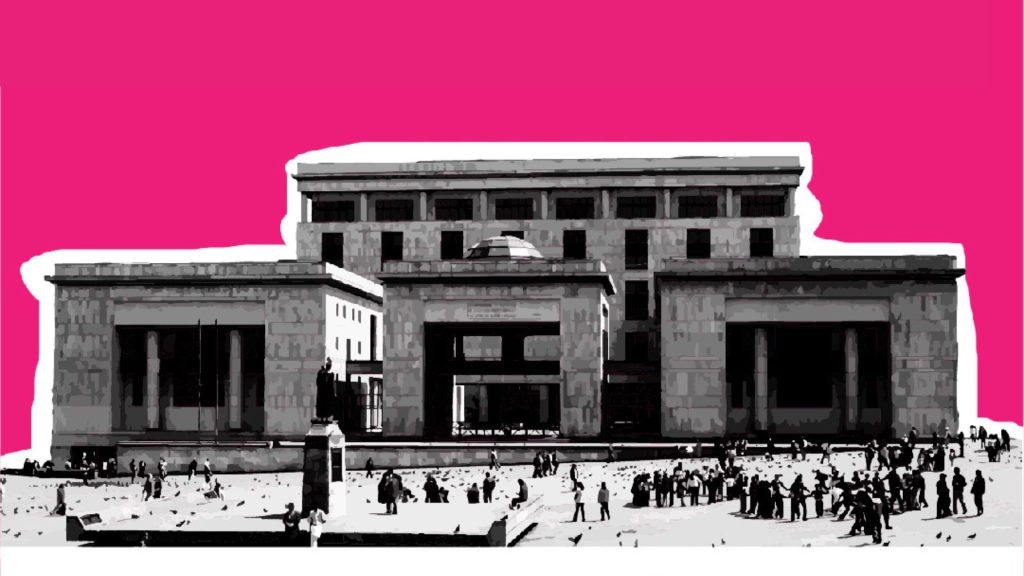

El escrache tiene sentido como forma de justicia testimonial, en tanto mecanismo de respuesta a la violencia sistémica contra las mujeres. Análisis. Escrito por: Sibelys Mejía Rodríguez*, directora del área de Litigio de ILEX Acción Jurídica. *Este artículo fue publicado originalmente en la edición número 105 de la revista Cien Días vistos por Cinep. Introducción En el presente texto, retomo una reflexión que había abandonado hace unos meses. Regreso a ella con ocasión de la sentencia T-061 de febrero de 2022, en la que la Corte Constitucional decide la tutela promovida por un docente de la Universidad Nacional de Colombia, pidiendo la protección de sus derechos al buen nombre y a la intimidad. No me referiré a los hechos de esta sentencia, ya que esta solo ha sido una excusa para abordar nueva mente un tema que había interrumpido. Aquí abordaré el escrache, apelando a una propuesta de lectura de Miranda Fricker, y para defender el escrache como un mecanismo de protesta y de visibilización ante las violencias institucionalizadas que, muchas veces, terminan replicando las violen cias que piden ser atendidas. En su libro Injusticia epistémica, Miranda Fricker ofrece un marco conceptual para describir aquellos agravios que ocurren cuando la gente produce y circula conocimiento. Según su propuesta, habría dos tipos de injusticia epistémica: la testimonial y la hermenéutica. La primera ocurre cuando una persona recibe menos credibilidad, como resultado de un prejuicio identitario negativo por parte de quien la escucha; la segunda injusticia se refiere a una brecha en el conocimiento que no le permite a la gente comprender su experiencia social (Fricker, 2017). La propuesta de Fricker me hizo pensar en el escrache. Es una estrategia de denuncia pública y de presión social contra los perpetradores de actos reprochables, así como para aliviar a las víctimas (Tapia Jáuregui, 2020). En los últimos años lo han venido usando colectivos o movimientos feministas, generalmente para enfrentar el silenciamiento al que se ven sometidas las mujeres que son víctimas de violencia sexual, es decir, como un mecanismo de exposición en redes sociales o en espacios públicos de los agresores en casos de violaciones, maltratos, acosos o abusos. Podría decirse que es una estrategia para interrumpir la injusticia testimonial que pesa sobre las mujeres. Sin embargo, al intentar analizar con detalle los dilemas que ha suscitado esta práctica desde la propuesta de Fricker, me encontré algunos límites. En este ensayo describo cuáles son, y propongo algunas ideas para superarlos, con el fin de nutrir el concepto de injusticia testimonial. Entre el escrache y el debido proceso A finales de 2018, en los pasillos, baños y salones de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional (sede Bogotá), comenzaron a aparecer grafitis o pintas en las paredes, en los que se acusaba a estudiantes y profesores de ser acosadores sexuales. Algunas solo eran denuncias abstractas, pero otras listaban con nombre propio a los presuntos agresores o especificaban los hechos con detalles. Esto fue una ola de escraches. Varias organizaciones estudiantiles de mujeres habían comenzado a manifestarse mediante esta práctica, pues los canales institucionales de la Universidad no les estaban brindado el apoyo que necesitaban para enfrentar la violencia sexual. Así que optaron por usar la exposición social y la denuncia pública. Considero que las causas de la deficiente atención institucional son muchas, y entre ellas podría ubicarse la injusticia testimonial: se le resta credibilidad a las mujeres que denuncian. Estas palabras de una las estudiantes de la Facultad, lo ilustra: Yo fui a poner una denuncia, para lo del Protocolo de Género, porque pues yo quería denunciar a alguien por algo que hizo, y fue un embolate. Y luego denuncio y me comienzan a preguntar “pero mira, ¿qué hiciste?, ¿por qué?, ¿cómo lo hiciste?, ¿pero tú sí querías?, ¿tú estabas segura que no querías?” Entonces yo siento que esa inoperancia todo el tiempo hace que uno diga ¿para qué denuncio? Y “¿para qué denuncio” se conlleva a que tu sigas callada y que el man siga, y el man siga… (Flujo Audiovisual Universidad Externado, 2019). A las denunciantes se les cuestionan los detalles de la agresión en su contra, por ejemplo, con soporte en estereotipos dominantes según los cuales las mujeres pueden acusar falsamente a los hombres por venganza o por llamar la atención (Gamero, 2018; Rodríguez Peñaranda, 2018). Así, el escrache es defendido como un mecanismo para que la voz de las mujeres sea escuchada, en lugar de silenciarse en las oficinas de las burocracias. ¿Esta forma de denuncia social sería una estrategia para combatir la injusticia testimonial? En la polémica que siguió a estas manifestaciones, algunos miembros de la comunidad universitaria, incluyendo a presuntos acosadores denunciados, criticaron los escraches porque no respetaban la presunción de inocencia y el debido proceso, ya que quienes aparecen en las listas no tienen la misma posibilidad de contrastar las versiones de las supuestas víctimas, por lo que a las mujeres se les daría un exceso de credibilidad cuando exponen sus casos, en contraste con el rechazo y el estigma que reciben los hombres acusados, independientemente del contenido de su versión. Esta reacción frente a los escraches alega que existe una injusticia epistémica en contra de los hombres denunciados, ya que su credibilidad se ve reducida por el hecho de ser presentados como acosadores. Los temores de este sector que defiende el debido proceso de los acusados no son infundados. Existen casos de mujeres que han realizado falsas denuncias, lo que le ha generado mucho daño a quienes han sido injustamente acusados y a sus familias (Semana, 2021; Rodríguez, 2019; Semana, 2015). Sin embargo, también es cierto que los casos de falsas denuncias son muy pocos, en comparación con las acusaciones que han sido confirmadas, así como si se les contrasta con la enorme cantidad de casos de violencia sexual que no llegan a ser denunciados (Kauffman, 2015). Pero entonces, ¿cómo sabemos quién está siendo víctima de injusticia epistémica cuando alguien es acusado en un escrache? ¿Cómo sabemos que el hombre acusado no está entre los excepcionales casos …