491 AÑOS DE CARTAGENA: Una vieja que renace en su juventud negra

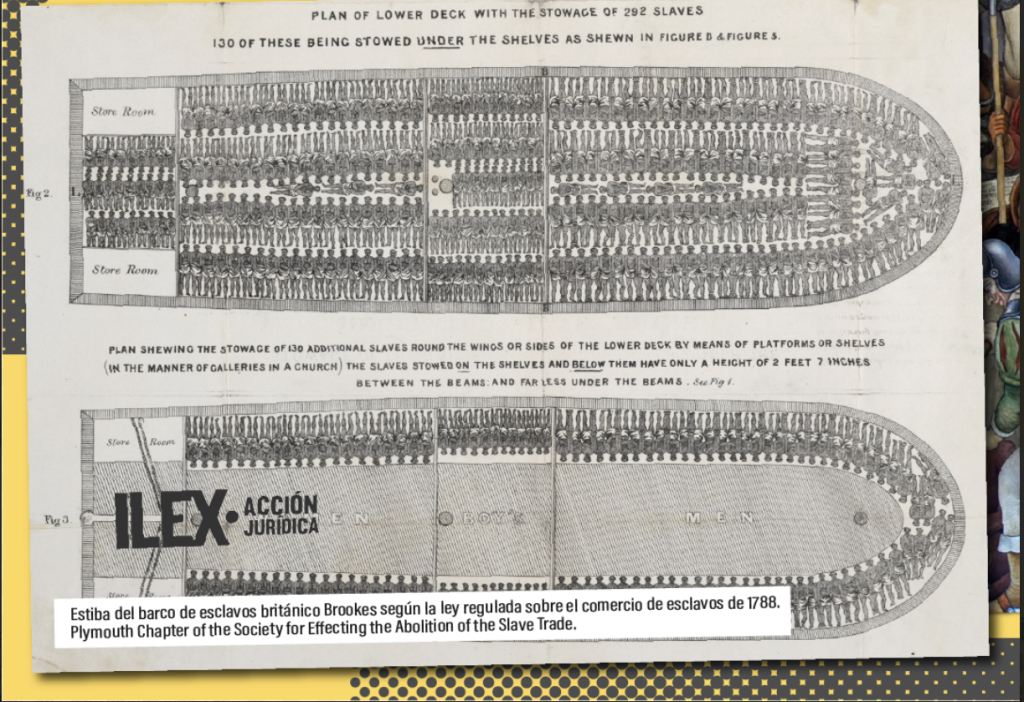

Por: Vanessa Castro Alvarez, comunicadora de ILEX Acción Jurídica Cartagena, la ciudad de muralla y de spots de fotos, la de historias, poesías y canciones, hoy cumple 491 años. También cumple la Cartagena viva, la del barrio y el picó. La Cartagena de calles llenas de barro y casitas de tabla, la que celebra los lunes y los martes la vida porque trabaja los fines de semana. La Cartagena que es Crespito, Flor del Campo y mi barrio Villa Corelca. En su cumpleaños, queremos celebrar a la Cartagena batalladora, negra e incansable, barrial que grita su lucha y defiende, como hace siglos, su dignidad. Esa Cartagena de tantos siglos, hoy más que nunca renace con su juventud negra. Activa y digna de admiración ante sus batallas de cuadra, de colegio, de calle, de paredes con grafitis, de bailes de semáforo. Afuera de las murallas, la ciudad se debate entre la alegría de la música champeta y salsa y el bullicio de la ficha de dominó estrellándose contra la mesa y la rabia constante ante la injusticia de la necesidad básica insatisfecha, la policia persiguiendo a los pelaos, el recibo de la luz llegando llevándose medio sueldo y la ausencia, y los yates acechando a las pelaitas. En Cartagena, a diario, se dan pequeñas batallas por la seguridad, dignidad y vida de niñas, niños, adolescentes y jóvenes, impulsadas por ellxs mismos y con la esperanza firme de cambiar así sea a gritos y el pie en suelo sus realidades, con conciencia política y generando espacios de confianza, mientras apuestan por la justicia social de sus contextos. Frente a esta población y en particular, para su protección y seguridad, el alcalde elegido Dumek Turbay Ayala, ha propuesto un Plan que bautizó Titán a través del Decreto 03 de 2024. Con su dios griego, ha pretendido atacar la criminalidad y el mal llamado turismo sexual al que se ven expuestas las niñas y jóvenes. No obstante, esa Cartagena joven ha alertado los peligros que este puede significar para sus vidas sobre todo de juventudes y mujeres negras afrodescendientes, los criterios de la fuerza pública para ejecutar estos planes sesgados por prejuicios y estereotipos racistas que atentan contra los derechos fundamentales de nuestra población que, históricamente ha sido criminalizada, expuesta y vulnerada. Dicho lo anterior, en el marco de este cumpleaños y poniéndonos los lentes de una perspectiva étnico racial, desde ILEX analizamos la Política de Juventudes que también fue presentada este año y que, a grandes rasgos, parece tener buenas intenciones, pero que una vez más, no pone la lupa en lo que representaría la mayoría de la ciudad: la juventud afrodescendiente. Lo primero es que, aunque la Política menciona la violencia policial como uno de los problemas a tratar – realidad de la que también se habla hasta hace poco en la ciudad -, no es específica en mencionar que en Cartagena la violencia policial racista es un hecho que ha cobrado vidas de jóvenes y tampoco, hace énfasis en las acciones que va a tomar frente a esto. Nomás, por mencionar dos casos mediáticos, recordamos a Martín Elías Manjarres o Harol David Morales, ambos adolescentes negros que recibieron un impacto de bala por agentes del orden y por los que aún, sus familiares esperan que se haga justicia. Estos hechos se dieron en Villa Estrella y San Francisco, respectivamente. Zonas periféricas de la ciudad en las que “la Policía tiene mayor presencia y acción, teniendo en cuenta las estrategias gubernamentales de vigilancia focalizada en respuesta ante la inseguridad. En estos contextos los jóvenes afrodescendientes se ven expuestos a experimentar más procedimientos policivos que en otros lugares de Cartagena”. A partir de esto, también identificamos que no hay un reconocimiento de las condiciones de marginalidad a los que se enfrentan jóvenes afrodescendientes en estas zonas específicas de la ciudad, que responde precisamente a procesos de racialización territorial y a la no consciencia de lo que pasa fuera de las murallas del Centro Histórico. Como mencioné anteriormente, aunque existe un Plan, las acciones concretas para dar solución a la violencia policial racista, no solo es una tarea pendiente, sino también una conversación que no se puede seguir dando entre las lágrimas de las madres de las víctimas y los colectivos negros que exigen respuestas, sino que tiene que plantarse, sobre todo, desde la institucionalidad. Cabe resaltar y llama la atención, que en esta ciudad del Gran Caribe, capital del tercer departamento con mayor población afrodescendiente del país (27,6%), se enuncian y aprueban políticas sin un enfoque étnico-racial, ni de género. En la Política de Juventudes, si bien se tiene en cuenta factores específicos de diferenciación e incluso se intenta dar un concepto de “enfoque diferencial” con el propósito de “brindar una atención diferenciada a los jóvenes a partir de sus particularidades durante la implementación de la política”, y hasta se habla de derechos humanos “sin ningún tipo de exclusión o discriminación por motivos étnicos, raciales, de género, de discapacidad, de ideologías, preferencias políticas, zona habitada de la ciudad…”, no es claro cuáles son esas particularidades y cuáles serían las atenciones diferenciadas que se atenderán en los 10 años de vigencia de este documento. Cartagena ha sido sobre analizada, sobre estudiada y discutida en infinidades de conversatorios, pero las consecuencias del colonialismo, el racismo estructural y la falta de voluntad política que hemos acarreado por cientos de años, nos sigue pesando en la ausencia de políticas que tengan como centro a las poblaciones y a las personas que diariamente son marginalizadas y criminalizadas, que hagamos análisis y tomemos acciones más profundas y que se reflejen en el tiempo. Nos sigue pesando la ausencia de datos que permitan que se atiendan una a una las necesidades de los y las cartageneras. Nos sigue impidiendo que cerremos la herida que nadie ha estado dispuesto a sanar.