#8M: 5 Mujeres afrocolombianas que han puesto sus vidas y saberes al servicio de sus territorios

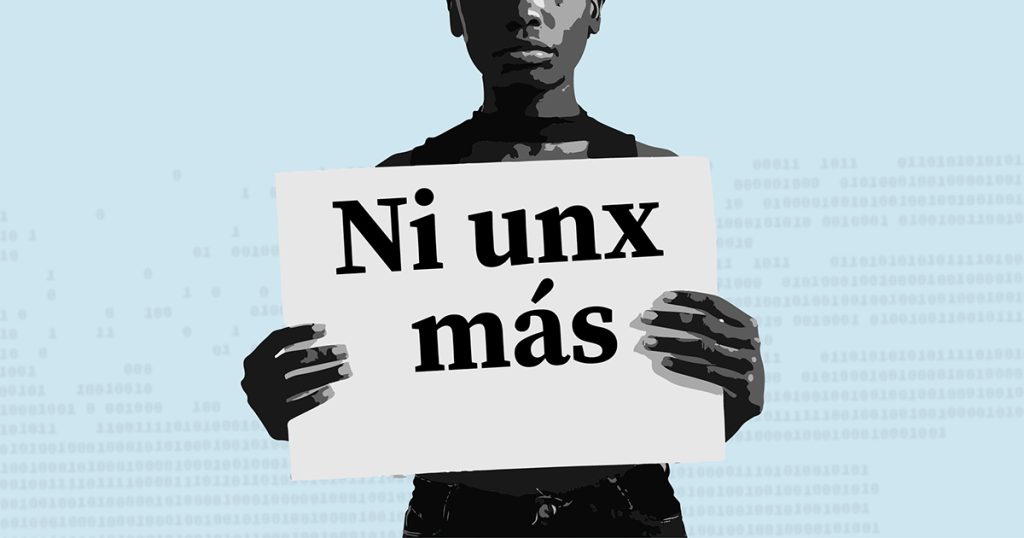

Las mujeres negras, afrocolombianas, raizales y palenqueras hemos sido pilares fundamentales para el desarrollo de nuestros territorios. Nuestra resistencia ha representado la fuerza de pueblos que entre cantos, cabellos trenzados o sueltos, la academia y la literatura, reescriben la memoria colectiva de su pasado y tejen esperanzas en el presente. En el marco de la conmemoración del Día Internacional de la Mujer, queremos reconocer a mujeres que desde distintas áreas y partes de Colombia, han aportado saberes, conocimientos y sus vidas al desarrollo de sus territorios, siendo pilares fundamentales no solo de desarrollo, sino también de resistencia y fuerza. Hoy queremos exaltar a cinco mujeres líderesas y voces que siguen poniendo sobre la mesa la importancia de la figura y la labor de mujeres negras para sus poblaciones y comunidades, pero sobre todo, para el país. Rosmilda Quiñones Fajardo Es partera tradicional y fundadora de la Asociación de Parteras Unidas del Pacífico – ASOPARUPA. Su trabajo ha significado la guardia de una de las prácticas ancestrales que ha alumbrado la vida de muchxs en la región. En un artículo para el Fondo de Población de las Naciones Unidas, Rosmilda aseguró que: “Quise ser partera porque vi la necesidad del rescate, conservación y transmisión de esos saberes culturales y ancestrales que estaban prácticamente perdidos, porque una partera atendía un parto y lo primero que le decía a la mujer es yo le atiendo el parto, pero no vaya a decir que yo la atendí, las parteras tenían miedo de que la medicina occidental se diera cuenta que estaban atendiendo partos”. Yolanda Perea Mosquera Yolanda ha sido una de las lideresas más activas por La Paz, luchando para el reconocimiento de las Violencias sexuales cometidas con las mujeres en medio el conflicto armado, hoy hace parte de la Ruta Pacífica de las Mujeres (RPM). Mara Viveros Vigoya Es una profesora, investigadora y doctora en antropología afrofeminista, quien ha investigado sobre las intersecciones de género, sexualidad, clase, raza y etnicidad como parte de las dinámicas sociales, y sobre el racismo y las luchas antirracistas en América Latina. Ha escrito cuatro libros y participado en la edición o coedición de otros seis. Actualmente es profesora titular en la Escuela de Estudios de Género de la Universidad Nacional. María Isabel Mena Garcia María Isabel Mena es una historiadora que se ha dedicado a hacer énfasis en la etnoeducación y el racismo a partir de sus experiencias personales y familiares. Estudió una maestría en investigación social interdisciplinaria, donde tuvo como tema de tesis el análisis de las representaciones de las comunidades negras en los textos escolares. Para el portal web Magua Red, María Isabel afirmó: “Esas ilustraciones de los textos no son un tema menor, están puestos con toda una intencionalidad. El ilustrador es producto de una historia ilustrada que nos ha hecho poner a ciertas personas en los textos, quitar o condenarlas a los mismos roles. Para mí siempre fue muy importante lo que puede ver un niño cuando no ve a sus congéneres en esos textos escolares, donde pasa la mitad de su vida y construye una política visual desde muy temprana edad“. Tania Duarte-Díaz Pérez Es una mujer trans afro cartagenera que ha enfocado su trabajo en generar oportunidades de vida digna para personas que habitan en sectores populares de Cartagena. Es Filósofa de la Universidad de Cartagena, investigadora social y creadora de la colectiva Las Libertarias, una organización social de base comunitaria que existe desde 2021 y que defiende, promueve y visibiliza las experiencias de vida de las mujeres trans negras racializadas y sus familias.