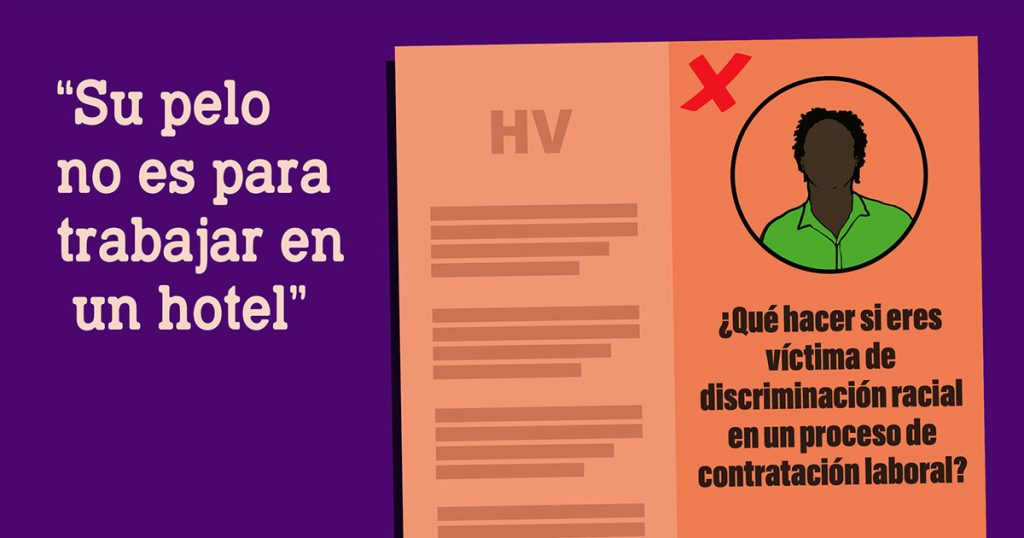

¿Qué hacer si es víctima de discriminación racial en un proceso de contratación laboral?

En ILEX Acción Jurídica le mostramos algunas claves que le pueden ayudar a identificar estas agresiones durante una entrevista de trabajo. Los casos de discriminación racial durante procesos de contratación laboral no son atípicos en Colombia. Constantemente se conocen nuevas denuncias de personas afrodescendientes que aseguran haber sido excluidas de oportunidades de empleo por su etnia, color piel o apariencia física. A mediados de marzo de este año, el cantante y actor cartagenero, Víctor Padilla Amador, denunció haber sido víctima de racismo en medio de una entrevista laboral en el Hotel Cartagena Plaza. El joven de 23 años relató que la gerente de recursos humanos del hotel le dijo que tenía que cortarse su cabello afro porque, según ella, no cumplía con los protocolos de la compañía. Víctor le dijo a El Universal que la entrevistadora le advirtió que si no cumplía con este “requisito” no podía ser contratado porque no podía “estar cerca de los huéspedes así, de esa manera”, con su cabello largo. Tras interponer una acción de tutela contra el establecimiento por el acto de discriminación racial del que fue víctima, el pasado 21 de abril el Juzgado Tercero de Familia del Circuito de Cartagena ordenó al Hotel Cartagena Plaza ofrecer disculpas a Víctor por violar el derecho fundamental a la igualdad de personas afrodescendientes, al trabajo y a la no discriminación racial en el entorno laboral. En ILEX Acción Jurídica le mostramos algunas claves que le pueden ayudar a identificar estas agresiones durante una entrevista de trabajo y le explicamos las acciones que puede emprender en caso de ser víctima de discriminación racial durante un proceso de contratación laboral. ¿Cómo se evidencia la discriminación racial durante una entrevista de trabajo? La discriminación en la búsqueda de empleo ocurre cuando la persona encargada de la contratación o la empresa permiten que sus prejuicios u opiniones se interpongan en el camino de dar a todos los candidatos una entrevista justa y una oportunidad de empleo. De acuerdo con un estudio del Observatorio de Discriminación Racial (2013) realizado en Bogotá, los aspirantes afrodescendientes reciben menos llamadas a entrevistas de empleo, por mecanismos implícitos o explícitos de discriminación. La primera señal de discriminación está ligada a la propuesta salarial. Si le ofrecen el trabajo con un salario que es inusualmente bajo para el puesto, la persona encargada de la entrevista puede estar usando esa técnica para desalentar su intención de aceptar el trabajo. En cualquier caso, es importante verificar si otras personas en la misma empresa fueron contratadas para puestos similares con calificaciones parecidas y salarios más altos, pues se estaría incurriendo en un caso de discriminación laboral. De igual forma, aunque quien se encarga de la entrevista puede informar sobre el código de vestimenta de la empresa, estos parámetros deben aplicarse de manera uniforme a todos los empleados y no estar sujetos a prejuicios raciales o normas que atenten contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad. También se han registrado casos en los que se denuncian que las personas reclutadoras califican las pruebas de los aspirantes al cargo influenciadas por sus prejuicios raciales o realizan comentarios sobre su apariencia física, etnia o origen que vulneran su derecho a la igualdad y a la intimidad. Tenga en cuenta que la discriminación laboral también puede aparecer después de haber sido contratadx. Es común que las personas afrodescendientes no sean tomadas en cuenta para oportunidades de ascenso o despedidas debido a características personales que no interfieren con su capacidad para hacer su trabajo. ¿Qué hacer si cree que el prejuicio racial le impidió ser contratadx? Primero, es importante tomar notas de preguntas y comentarios racistas y asegurarse de obtener el nombre, el cargo y el departamento de la persona que lo entrevistó. Cuanta más evidencia registrada tenga de lo que sucedió exactamente, mejor. Es importante que establezca contacto con la persona encargada de supervisar a quien le realizó la entrevista laboral. Coméntale por qué fue objeto de discriminación y señale las preguntas o comentarios con los que la persona reclutadora violó su derecho a la igualdad. Si la persona que supervisa no hace un seguimiento o no toma en serio su queja, usted puede llevar el caso ante las autoridades competentes. Por un lado, puede denunciar el hecho ante el Observatorio contra la Discriminación y el Racismo del Ministerio del Interior. El proceso se puede realizar de forma virtual y, aunque puede demorar un poco más de tiempo, usted contará con el acompañamiento respectivo de la entidad. Otra opción es establecer una denuncia ante la Fiscalía, esta puede interponerse directamente en la Casa de Justicia. El proceso se lleva a cabo manera presencial. También puede exponer la denuncia ante el cuadrante de Policía más cercano. En caso de que las conductas racistas hayan sido realizadas por un servidor público, usted puede reportar el caso ante la Procuraduría General de la Nación, la Defensoría del Pueblo y/o la personería. Por último, siguiendo los patrones de los pronunciamientos de la Corte Constitucional, y una vez agotadas las alternativas anteriores, usted puede interponer una acción de tutela contra la empresa que vulneró sus derechos. Si bien la tutela es un medio subsidiario, resulta la vía pertinente en los casos en que otros medios disponibles sean poco eficaces y se encuentren en riesgo derechos fundamentales. Este mecanismo permite actuar de manera inmediata o en un término de tiempo razonable. Recuerde que la acción de tutela aplica en estos casos porque se está ante una situación de desprotección de sujetos de especial protección constitucional por la pertenencia étnico-racial, como lo es la población afrodescendiente. Tenga en cuenta que el Artículo 134 A del Código Penal colombiano establece que quien “arbitrariamente impida, obstruya o restrinja el pleno ejercicio de los derechos de las personas por razón de su raza, nacionalidad, sexo u orientación sexual, incurrirá en prisión de doce (12) a treinta y seis (36) meses y multa de diez (10) a quince (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes”. El Ministerio del Trabajo, por su parte, …

¿Qué hacer si es víctima de discriminación racial en un proceso de contratación laboral? Leer más »